MIT-VFJは24年間にわたり、毎年継続的にメンタリングプログラム※を実施しています。

事業を成功に導くために、MIT-VFJ登録メンターが、応募者のファイナリストに伴走しながら徹底した事業計画の見直しやブラッシュアップを行う、無償のプログラムです。

※ビジネスプランニングクリニック&コンテスト(BPCC)、現在はベンチャーメンタリングプログラム(VMP)

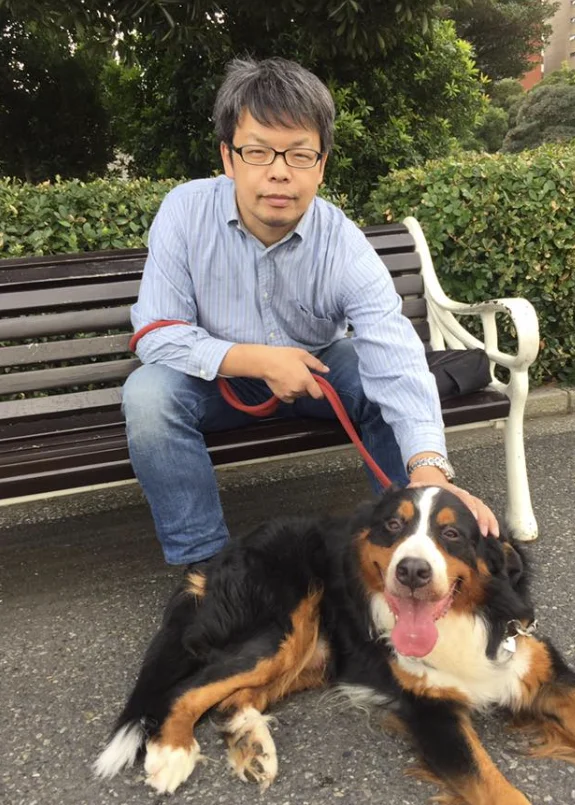

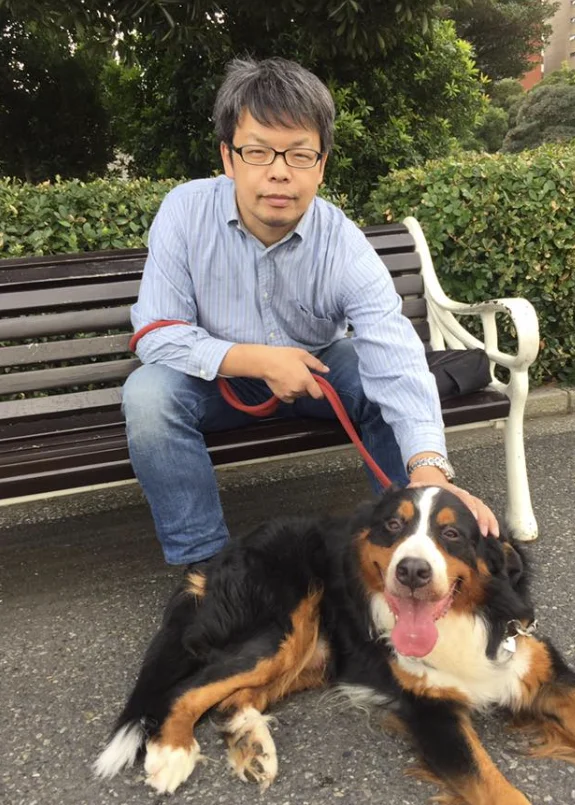

今回のインタビューは、BPCCならびにVMPのスポンサーとしてMIT-VFJの活動を支えてくださっている株式会社トーラス代表取締役の木村 幹夫(きむら・みきお)さんに登場頂きます。

インターネットに出会った銀行員が飛び出して起業

- 大野

-

まず、木村さんが起業されるまでの経緯をお聞かせください。

- 木村

-

僕は元々銀行員だったんですよ。

銀行にいたときにインターネットが出て。

このネットの世界があまりに面白かったので銀行を飛び出したんですね。

これが起業のきっかけです。

銀行の中でいろいろな情報を紡いでいくと、いろいろなサービスを作れるということがリアルにわかったので、自分で作ったものを世の中に出していきたいなという気持ちが強くなっていったんです。

これが銀行を退職したきっかけです。

- 大野

-

BPCCに応募されたときに有限会社トーラスという名前で応募されましたけど、銀行を辞めてすぐにトーラスという会社を作られたわけですか。

- 木村

-

銀行を辞めて数年ほどコンサル会社でコンサルタントをやっていました。

これは修行のためにやっていました。

2003年に起業したんです。

BPCCに参加させていただいたのは2006年ですから、起業3年目のタイミングだったわけです。

不動産ビッグデータの『魚群探知機』

- 大野

-

現在貴社は不動産登記情報とビックデータを掛け合わせることで、お客様の様々な問題を解決すると謳われていますが、具体的にはどのようなサービスを誰に提供されていますか。

簡単にご案内いただけたら幸いです。

- 木村

-

トーラスはテックの会社になりますが、その中でも特に不動産の登記簿に精通しています。

不動産の登記というのは割と誰でも知っているコンテンツですね。

不動産登記簿はバラバラに見ているだけだとただの不動産の情報に過ぎないんですが、これを横串で見ていくと、その不動産を所有しているオーナーの情報ということになるわけですね。

その中には法人もあったり個人もあったりします。

これは非常に機微な情報であるにもかかわらず、オープンデータでもあるという特徴を持っています。

ですので、トーラスはこの不動産登記簿を日本中からかき集めて、ビッグデータにした上で縦横に検索できるシステムを提供してるわけです。

その結果できることはなにか。

例えば皆さんが追いかけているクライアントはいっぱいいますよね。

その方々のプロファイリングが非常に正確にできるようになるんです。

あるいは皆さんが追いかけているエリアというものがあるはずです。

例えば渋谷区渋谷とかですね、そこで何が起きているのか?もっと具体的にいうとどこにどういう資産家がいて、そのアセットの状態から何にお困りであって、したがって何の話をしたらいいのかということの仮説・検証が非常に細やかにできるようになるのです。

一種の魚群探知機ですね、これは。

これがトーラスの提供するサービスになります。

- 大野

-

魚群探知機!

- 木村

-

はい。

僕がマーケティングをしていて面白いなと思うのは、そのような魚群探知機を見せると、それをすぐ使う人と、見てもピンとこない人に別れちゃうことです。

もし海に出て漁をする凄腕の漁師さんなら、魚群探知機を見たらほっとかないでしょう。

一方、見てもピンとこない人っていうのは、そもそも漁に出たことがない人でしょうね。

今まで魚屋にお遣いに行くぐらいしかしてこなかった訳だから、魚群探知機を見てもピンときません。

「それで何匹釣れるかですね」みたいな評論家のような反応です。

自分で魚を釣った経験がないのだから、そうなるでしょう。

別に後者が悪いというわけではないです。

でも相手の反応から、その相手がこちらにとって本当のお客さんなのか、そうでないのかは、割と早い段階でわかることになり、営業にかける時間を効率化させることができるんですね。

- 大野

-

魚群探知機だとすると、不動産業界において『漁に出たことがある人』というのはどういう人になりますか。

- 木村

-

それは営業ですね。

部署で言うと営業推進部だったり、プライベートバンキング部やウェルスマネジメント部とかですね。

そういった方々にはこのサービスは非常に良い優れた武器になっているようです。

- 大野

-

それに反して、『魚屋にお遣いに行ったことぐらいしかない人』というのは、学者とかですか。

- 木村

-

学者さんは現場に出ないから…確かに該当しますね。

前提として僕らのお客さんは、金融だったり不動産だったりすることが多いんです。

組織が大きくなってくると、一人ひとりが普段やっていることの多くは、仕事というよりも、ただの作業だったりしますね。

作業というものはやり方がほぼ決まっています。

作業だから、誰がやっても結果は一緒です。

そのようなルールが決まった事をずっとやってきた人、あるいは社内調整ばかりをやっている人が魚群探知機を見てもあまりピンとこない。

- 大野

-

いわゆる大企業ですね。

- 木村

-

うんそうですね、はっきり別れますね。

見て反応するのは2種類です。

それは現場で戦っている人、もしくは組織のトップの人。

組織のトップの人は、やはり長い時間軸で、会社をどうしていかなきゃいけないかということを常に考える役割だからです。

現場で戦う人は、さすがによく反応してくれますね。

よく「予算がないから出来ない」って言いたがる人が多いでしょう?

これは「短期では」という前提があって、それが省略されているだけです。

視野が狭いんです。

予算の制約って実は、長期で考えるとあまり関係ないんです。

長期では予算は自由に変化しますから。

短期的な視野で手っ取り早く成果を出せと言われがちな中間管理の人たちは、新しいサービスやプロダクトに対する反応は比較的低いですね。

これはうちのサービスに限った話じゃありませんが。

何が言いたいかというと、誰に売りに行くのかは、そのサービスのスペックが何かということ以上に、セールス結果に大きな影響を与えてしまうのです。

きっかけは1枚のチラシから ビジネスプランコンテストBPCCに応募

- 大野

-

ありがとうございます。

木村さんは現在スポンサーで毎年ご支援いただいていますが、元々はBPCC6に応募されたファイナリスト経験者でした。

ビジネスプランコンテストBPCCに応募されたきっかけ、つまりMIT-VFJとの最初の接点を教えてください。

- 木村

-

これはね、割とたまたまなんです。

友達が僕のところにチラシを持ってきて、何だか面白そうだなと感じたのが1つ目。

あの頃は僕も起業してまだ3年でした。

自分のサービスを誰かに聞いてもらいたいと思っていました。

それが2つ目です。

でも、出場するコンテストはどこでも良かった訳ではありません。

テック系の人たちの評価を知りたいと思いました。

MITだったらこれはいいんじゃないかって思ったんです。

それが繋がったわけですね。

はい、だからすぐに飛び込んでみました。

- 大野

-

少し話が戻りますが、銀行を辞められてから、コンサルティング会社に入社されてコンサルタントをやってらっしゃったわけですよね。

それは起業するときにいろいろ役に立ちましたか?

- 木村

-

一つの世界を知る修行にはなりました。

しかし起業の役に立ったかというと、あまり役に立ってないですね。

それよりもっと早くマーケティングに飛び込んだ方が良かったと僕は思っています。

顧客を知ることのほうが優先度が高い。

- 大野

-

当時私もメンターの1人として担当させて頂きましたが、メインメンターはどなたでしたっけ。

- 木村

-

その節は本当にありがとうございました。

大西さんと平野さんがメンターをして下さいました。

- 大野

-

大西さんはBPCC立ち上げのときからのメンバーで、シンクタンクのMRI三菱総合研究所からいらしてたんですよ。

BCCP第1回から第3回まではMRIに事務局をお願いしていて、大西さんはそのときのメンバーだったんです。

メンタリンクで叩かれるも、気にする必要はなし

- 大野

-

また話が飛びますが、応募テーマは、新世代の検索エンジン連動型広告「見える化くん」でした。

合宿の中間発表で、似たようなサービスを既に無償で提供しているところがあるなどとコテンパンに叩かれた記憶があります。

そんな状況で、最終審査発表会を乗り越えるためにやったことは、何でしたか。

- 木村

-

僕はぜんぜん「コテンパンに叩かれた」とは感じていませんでした。

世の中に似たようなサービスがあるなんていう現象はいくらでもあるからです。

まったく普通ですよね。

だからそんなのでいちいち心が折れていたら、スタートアップには向いていないと思いました。

同じように見えても、よく調べてみたら『いや、ちょっとこれは違うな』と気づいてきます。

そしてなぜ違うかをさらに調べていくと、ターゲティングしている顧客のセグメントが違っていたり、そのためプライシングが全然違っていたりということが見つかってきます。

顧客が違えば、サービスの合格点も全然違ってきます。

たとえば同じクルマでも、ラグジュアリカーと軽自動車は顧客層がまったく違う。

必ず差別化できるし、必ず顧客はいる。

実際にサービス展開していくと、そのようなことの連続です。

だからそのことで気にする必要は全然ないんです。

- 大野

-

それは嬉しい言葉です。

今回も実はそういうケースがあったので。

そんなんで心折れる必要ないよっていうのを伝えてやりたいと思います。

- 木村

-

そもそも『タダで世に出ているからもはやサービスにならない』が本当なら、僕らは水道からタダ同然でいくらでも水が飲めるわけですから、ペットボトルで売る水のサービスなどもう全滅していなければおかしい筈です。

『どうしてあなたはペットボトルの高い水にお金を出すの?』と、その人に聞いてみたいです。

- 大野

-

良い例えですね!!

- 木村

-

ところでペットボトルの水、リッターいくらでしょうね。

500mℓの水が200円ぐらいのものもあるので、そうするとリッター400円ぐらいでしょう。

ガソリンは高くなったとはいえリッター200円もしない。

僕らはガソリンより高い水を毎日、嬉しそうに飲んでいる訳です。

不思議ですよね。

でもそれがマーケティングの事実。

- 大野

-

なるほど、とても説得力があります。

ありがとうございます。

心折れることなく最終発表会まで突き進んだわけですけれども、どんな気持ちで最後までいかれましたか。

- 木村

-

あのときはただただ手探りでしたね。

会場でどの程度のことを言えばいいのか、うまく掴めてなかったと思います。

何を言えばギリギリ合格点になるのかっていうのが、割と最後の方までつかめてなかったんです。

大事なことは合格点。

100点を取りに行く必要は全然ないわけで。

これはテクノロジーのコンペではありません。

ビジネスのコンペなのです。

だから、どのお客さんにどのタイミングでいくらで何を提供するのかっていうことを素直に言語化するすることです。

聞き手から『お前の言うことは本当か?』『頭の中だけで考えたことじゃないのか?』と質問が来たら、『こういう検証結果があるからできるんです』『いまの時点で分からないのはここです』と素直に返していけば、良いバランスになっただろうと思う。

ただあのときはそれがまだ割とわかってなかったかな。

いや、割とというか、全然わかってなかったんで、当時は結構モヤモヤしていたと思います。

- 大野

-

こういうお言葉は、今年のVMP24のファイナリスト候補者たちに聞かせたいですね。

新しいことをする時には楽しそうにやること

- 大野

-

それを一応乗り越えて、BPCCを終えてからもう18年ぐらいですかね。

今、ものすごくトーラスさんは発展されているし、いつもたくさんお仕事を取っていらっしゃって、成功されている匂いがプンプンとしているんですけれども、その今の成功を勝ち取るきっかけとなったことや、ご自身のご努力など、ご紹介いただけるなら、差し支えない範囲でお願いします。

- 木村

-

トーラスはいま、売上・利益ともに非常に早いスピードで成長しています。

そうなった転換点は、優良なお客様と出会えたこと、そして初期ユーザとして採用いただけたことです。

それはメガバンクさんなんですが、そこに非常に優秀な方がいらっしゃって、弊社サービスの凄さをすぐに理解され、試行利用の後、全社採用にいたりました。

金融機関はメガバンクが使い始めると他の金融機関もそれを参考に意思決定をする傾向が強いので、非常に採用されやすくなりました。

これがとても大きかったなと思います。

1つ目はこれ。

2つ目を説明します。

やや抽象度が高い言い方ですが、僕は新しいことをするときに一番大事なことは「それを楽しそうにやること」だと考えています。

そして実践しています。

楽しそうにやっているとね、いろいろなものがついてくるんですよ。

人もです。

だからどんなにヘコみそうになったときでも、「楽しそうに」やるのです。

では楽しそうにやるためには何が必要なんでしょうか。

僕らはヘコむのは失敗したときですよね。

そこの受け止め方、認知の仕方をひっくり返すことです。

そもそも成長ってのは「レベルの低い失敗からレベルの高い失敗へのシフト」のことです。

そういう意味では、失敗の数は多くても良いのです。

いや、多くなければならない。

失敗しないこと、恥をかかないことがまずダメです。

これは何かのエクササイズだと、それぐらいの感じで受け止める。

そういうことができるようになってくると、我慢強くなる…いや、我慢というか…我慢じゃないんだよな。

失敗は素材だからね。

だから失敗して得したなくらいに思っておけば、だいぶスタートアップとしては生き残る確率が高くなるんじゃないですかね。

木村さんが影響を受けた人の言葉『失敗してもいいじゃん』

- 大野

-

お話を伺っていると、木村さんという方はすごく強靭な心をお持ちだなっていう気がします。

でも強靭とは言いながらも、すごく心優しいところがあって。

そういう木村さんが大きな影響を受けた人というのはいらっしゃいますか。

- 木村

-

僕が起業するときに背中を押してくれた人ですね。

一人じゃなくて何人かいたんだけどね。

この人たちはいずれもビジネスでは非常に活躍されていました。

『木村は起業したほうがいい』と直接言う人もいました。

当時の僕は銀行にいる普通のサラリーマンでした。

大きな組織を離れることに、不安は当然あるわけですよね。

ちょいと逡巡していた僕に、ある人が言ったんです。

『失敗してもいいじゃん』って。

それもそうだなって、その時スっと思えたんですね。

そういうものの見方があるんだなという、それは非常に発見でした。

そのときに影響を受けたんですね。

- 大野

-

『起業したら?』って言われても、そうそうできるものじゃないと思うんですけれど。

そう言われて、決断するきっかけはどんなものでしたか?

例えば銀行にずっといれば、一応安泰みたいなところが世の中にはありますけれども、それを辞めようと思ったのは、何かミッションがあったんでしょうか?

- 木村

-

いやありません。

当時は全然ない。

たまたまです。

- 大野

-

何がモチベーションになったのですか。

- 木村

-

ひとつは「起業の方が楽しそう」だったこと。

僕は当時プログラムが書けたんです。

社内のいろんな人達の相談を聞きながら、彼らの問題を解決するプログラムを書いて配っていました。

そうすると逆にいろんな貴重な情報や人脈が、どんどん集まってくるんです。

このことを金融機関の中で体験してるうちに、ネットの力は凄いな、銀行という組織の中に収まっている場合じゃないなと感じ始めました。

もうひとつは自分の人生の長さです。

当時は30歳ぐらいの銀行員でした。

入社10年目くらいですね。

組織を出るなら、タイミング的には今あたりがリミットだと感じました。

それ以上銀行に長くいつづけてしまうと、組織にオーバーフィットして飛び出すのがどんどん難しくなってきますよね。

だから、長期で考えると『今やらないとちょっとまずいよな』ということがベースにあって、その気持ちに火をつけて顕在化してくれたということじゃないかと思うんです。

最初に背中を押してくれたのはそういうことです。

不満はあるけれど不安はない

不安はあるけれど不満がない

- 大野

-

やはり、そういう元々の性格というか、成功というか、そういうものがあるんでしょうね。

- 木村

-

はい、自分は起業に向いていたと思います。

もちろん結果論です。

そのときはわからなかった訳ですから。

会社員をやっておりますと、特に大企業などにいますと、生活の不安はないんですよ、不安は。

給料は来ます、会社は(たぶん)倒産しませんから、不安はありません。

なのに不満はいっぱいあるわけ。

友人の誰に聞いても似たような状況なので、不思議ですね。

今、僕は起業して社長をやっています。

そこには不安はあるんですよ。

不安はたくさんあります。

明日どうなるか全然わからないし、何かのときに保障があるかっていうと、何もありません。

それでいて自分に付いてきてくれてる人たちの生活を支えなきゃいけない責務があります。

だから不安だらけですね。

でも、不満はないんです。

これも不思議。

- 大野

-

面白い!

不安はないけど不満はある。

今は不安はあるけど不満がない。

メガバンクがシステムを採用 その鍵は『人』

- 大野

-

先ほど伺った成功のきっかけ、つまりメガバンクが採用くださった件ですが、大企業であるメガバンクって、新しいシステムってのをなかなか採用しないのではないかと思いますが、どうして採用するに至ったのでしょうか。

- 木村

-

一言で言うと『人』です。

センスのある人に出会うことができたから、これに尽きます。

サービス採用において、会社のバラつきよりも、その中にいる人々のバラつきの方が遥かに大きいのです。

- 大野

-

でもね、そんな人と出会ったといっても、その人が大きなお金を動かして、当時はまだ名もない会社のシステムを採用しようとするには、いろいろと大変じゃないかなと思うんですね。

- 木村

-

はい、全くその通りと思います

- 大野

-

彼はそれをクリアしたわけですね。

- 木村

-

そうです。

その人1人だけの戦闘力で測ったら、彼は突出している訳ではなかった。

まだ若い人でしたが、彼は社内に良い人脈を築いていました。

社内のキーマンとの人脈があり、影響力を持っていた。

だから彼がまず『なるほど、すごいや』と思い、そこからキーマンにつながって行けたことが成功のきっかけだったと思うんです。

- 大野

-

最初にアプローチしたメガバンクが採用を決定したとき、どんな気分でしたか。

- 木村

-

もちろん嬉しかったんですけど、なんかぽわーっとした感覚でしたね。

『なんかこれ、すげえな』とは思いましたけど。

- 大野

-

すごいですよね!

- 木村

-

周りの人たちが『これはすげえな!』って言ってくれて、そうか確かにすごいな…と、なんかそんな感じ(笑) 自分ではあまりよくわかんないんですよ。

ノウハウとは失敗の回数

- 大野

-

魚群探知機が有効だってことを知っている人が、すごく増えたわけですね。

- 木村

-

金融機関だけでなく、大企業はどこも、あまりリスクを負いたがらないんですよ。

どんなにいいサービスがあっても、俺はファーストペンギンにはならないぞって人が多いんですよ。

だけどセカンドペンギンなら任せておけみたいな。

大事なことは「組織の中にいるファーストペンギンを見つけ出す」、これに尽きると思います。

僕はたまたま見つかっただけだと思っている。

ラッキーです。

ではそういうラッキーをどうやって増やしていけばいいかというと、決まった方法はありません。

ただ、試行回数の多い人は、試行回数の少ない人より確実にラッキーだと思っています。

バッターボックスに立ってバットを振る回数とラッキーの量は、正比例します。

自分が本当に好きな事をたくさん回数こなしていれば、それはラッキーがやってきますよね。

- 大野

-

それだけ日々努力をされているというか、最初のメガバンクをとってからその次に繋げるための努力を相当されたということですよね。

- 木村

-

そうですね、かなり動いたなと思ってますね。

ただ僕はあまり努力したっていう感覚はないんです。

楽しくやってましたから。

それは努力というより実験に近い感覚ですね。

だから実験結果が失敗でも気にしない。

やり方を変えてもう一度やればいいや、と。

別に失敗は悪いことではないし。

むしろ、ノウハウってのは失敗の回数のことだよな、ぐらいの感覚ですね。

成長の痛み

- 大野

-

木村さんは現在成功されているし、今もどんどん発展されているわけですけれども、最近困ったなということはありますか。

- 木村

-

常にあります。

成長の痛みというのはあるんです。

例えばいろいろな会社にせっかく良いサービスを提供しようとしているのに、トーラスの組織が小さすぎて、需要に供給が追いつかないリスクと常に隣合わせです。

営業が足りないとか、いや営業はその案件を取ってきてもその裏側のエンジニアが足りないとか、これだけデータが集まってるのに今度はそれを食べさせるAIのデータサイエンティストが足りないとか、足りないものだらけなんです。

並べて見ると、確かに困っていること多いなあと妙に納得します。

- 大野

-

全社員は何人いらっしゃるんですか。

- 木村

-

まだ小さいです、そろそろ30人ぐらいですかね。

- 大野

-

30人でフル回転してるわけですね。

- 木村

-

そうですね。

でもいいチームになってきたなとは思います。

社長がいいからでしようかね、金子さん。

(同席していた木村さんの秘書の金子さんに向かって) 金子 はい、さようでございます!笑

- 大野

-

楽しいっていうのが重要ですね。

金子 はい、重要です。

不動産ビッグデータの透明化は商業活動を活発化する

- 大野

-

御社あるいは木村さんご自身がこれから目指すことは何でしょうか?

差し支えなければ教えてください。

- 木村

-

今、トーラスはデータの会社ですが、これからはAIの会社になります。

いまあるビックデータをAIエンジンと結びつけ、未来の予測をしやすくなるわけです。

今でも既存の方法でデータ分析はしており、それだけでもかなりの分析ははできています。

しかしAIを効果的に使ったときのビジネスの広がりはそんなもんじゃない筈です。

これが1点め。

それから2点めですが、トーラスが集めているビッグデータは、ビッグといってもたかだか日本の中でのビッグデータなんですね。

しかしこの不動産というのはグローバルに見ていくと、資産形成の道具としては世界的に使われているものです。

そのデータをきちんと集めて徹底して分析にかけていきます。

おそらく凄いことが見えてくるでしょう。

なぜなら富裕層ほどグローバルに分散投資をするからです。

資産のグローバルな動向をキャッチする情報アンテナを作り、そしてAIがそこに入っていきます。

僕らが作るのは、パナマ文書みたいなものかもしれません。

だけど完全に合法で、胡散臭くないパナマ文書です。

- 大野

-

日本では不動産情報はオープンデータですけれども、海外ではどうなんでしょう。

- 木村

-

基本的にはオープンデータです。

どうしてそう言えるかというと、それがオープンデータになってなければ、誰から不動産を買っているのか、わからなくなってしまうからです。

商取引の流動性を健全な状態に高めるためには透明性が必要です。

だから不動産データは世界中で手に入るんです。

- 大野

-

それはやはりタックスを取るためのものということですか。

- 木村

-

タックスが目的というケースもあるでしょうね。

誰からタックスを取っていいかわからなかったら国が困るでしょうから。

ただそれは目的の上位には入っていますが、一番じゃないでしょう。

一番は商業活動を活発化させる目的が大きいんじゃないですかね。

データが透明になっていくといろいろいいことあるんですよ。

例えば、二次マーケットの層が厚くなります。

データが出てくると中古の流通というのもできます。

その層が厚くなっていくと、その二次マーケットの中で価格形成というのもできます。

そうすると、一次マーケットの価格がおかしくなったときでも、二次マーケットでの価格形成と照らし合わせて、一次マーケットの価格が正常値に収拾しやすくなります。

だからオープンデータにして流通させるというのは非常に大事なことなんです。

価格形成が健全であれば、みんなが安心してマーケットに入ってくるから、ますます商業活動が活発になっていきます。

これは良循環です。

だから僕らみたいなデータのその業者がいるということは、実はこの世の中全体にとって非常に大事なことなんです。

- 大野

-

マーケットは世界中に広がっているわけだから、まさにGo Globalですね。

- 木村

-

不動産の仕組みは基本はどこも一緒だから、それはできると思います。

- 大野

-

面白そう!

あと何年かかってそれを達成するのか、すごく楽しみです。

- 木村

-

そうですね、今すぐには答えは出ませんが、エクスポネンシャルな成長カーブを作っていきたいと思っています。

- 大野

-

素晴らしい!

だって独壇場ですよね、木村さんとこは。

- 木村

-

ありがとうございます。

しかしライバルはいますよ、お客様のいるとこにライバルは必ずいる。

トーラスの場合、あまりメジャーなライバルはいません。

これはラッキーなことです。

ゲーム業界なんか見るともうライバルだらけで、お互いに激しく戦っています。

そういうのに比べれば非常に少ないと思いますね。

予想していなかったことの連続の中を突っ走ってきた

- 大野

-

木村さんが人生で特に大切にされていることは、先ほどお話を伺った、楽しいということですか。

- 木村

-

はい、その通りです。

自分が「ワクワクしている」事が大切です。

ワクワクさえしていれば、割と道が拓けます。

あとは何だろうな、『やればできる』とかそういうことですかね。

『やればできる』『やったらできた』 その繰り返しですからね。

- 大野

-

やったらできた…いいですね。

- 木村

-

やったらできちゃった、そんなもんですよ。

僕は銀行に入ったとき、経済学部を出て銀行に入っておりまして、コンピュータの専門教育は受けておりませんでした。

だけどインターネットが出てきて、銀行の中にはデータがたくさんあります。

一方、当時のIBMとか富士通とかは巨大システムインテグレータ達はメインフレーム至上主義で、インターネットを低く見ていました。

当時の彼らにとって、TCP/IPの接続プロトコルは糸電話に近いものに見えたことでしょう。

それくらい低く見られていた。

そんな感じでインターネットのエンジニアが誰もいない状態でした。

ところが僕は銀行員という立場から仕事そのものは分かっていて、プログラムもそこそこ書ける。

そうすると『木村、お前やってみな』とチャンスをもらえるようになって、その案件の中で腕を磨いていった。

やっているうちに出来るようになっていたのです。

- 大野

-

それがすごいですよ。

- 木村

-

予想もしなかったことの連続ですよね。

- 大野

-

当時の木村青年は、もうとにかくやってみたら面白いからどんどんやっちゃったって感じですかね。

- 木村

-

そうですね、もうノリだけで突っ走ってきたんじゃないかなと思います。

これはビジネスプランコンテストである

- 大野

-

ボランティアをベースとした我々MIT-VFJの活動に対し、期待やご要望などあれば教えてください。

- 木村

-

18年前にBPCCに応募して賞も取らせていただいて、その後のご縁で、MIT-VFJを通じていろいろな方々と知り合えてすごく助かっています。

まず感謝をお伝えします。

ありがとうございます。

- 大野

-

苦言、提言はないですか?

- 木村

-

素晴らしい活動をされていると思います。

あえて一つの提言をさせていただくなら、これがビジネスプランコンテストであるということをもっとしっかり前に打ち出してほしいなと思ってます。

応募者の皆さんは割とそのサービスがどれだけ新しくて革新的で、そしてすごい技術で成り立ってるのかということを打ち出してきて、言いたがっているわけですよ。

それはそれで僕は素晴らしいことだと思っているんだけど、これは技術のコンペティションではないわけですよ。

ノーベル賞を取りに行くというわけではなくて、ビジネスプランコンテストの話です。

つまりビジネスプランというのは、言ってしまえば、差別化をどうするかということと、お金をどう回収していくかっていう、この2つのエンジンができれば、ビジネスプランは成り立ってしまう。

プロダクトがなんであれ。

ところがそのことをしっかり言っているアイディアが、ちょっと少ないなという気がしています。

だから究極の話で、例えば皆さんに『今回のテーマは水ですよ。

商材は水だけの縛りでビジネスプランコンテンツを作りましょう』と言ったとします。

それでも1位から10位まで順位がつくはずです。

これがビジネスプランコンテストだからです。

そのことをもっと打ち出せたら、MIT-VFJのこのコンテストは、今以上に素晴らしくなるんじゃないかなと思います。

- 大野

-

大切なご提言をありがとうございます。

みんなわかっていそうで、でもなかなかそういうことを言ってくれる人がいません。

- 木村

-

ファイナリストのプレゼンを聞いてると、10分のプレゼンの時間の中で、7分ぐらいをプロダクトの説明に使っていたりするんですよ。

時間配分がね…いや気持ちはわかるんだけど、そうじゃないんだよなって思いながら聞いてます。

ファイナリストのみなさんへの一言

- 大野

-

ありがとうございます。

今の木村さんのご発言を早く今年のファイナリストのみなさんに伝えたいです。

今年のVMPは、合宿と中間発表を経て、12月14日の最終発表会に向けて各チームともメンタリングに精を出しています。

まさに今がんばっているファイナリスト候補の皆さんへ、スポンサーとして、先輩として、アドバイスとエールをお願いします。

- 木村

-

私から一言。

『やればできる』 やればできるんですよ!

- 大野

-

素晴らしい!アクションあるのみ!

ありがとうございました。

木村 幹夫(きむら・みきお) 氏 プロフィール

株式会社トーラス

■慶応義塾大学経済学部

■東京大学EMP修了

■さくら銀行(現・三井住友銀行)にて富裕層開拓を推進

IT企画部門にてビックデータを戦略的に活用した営業推進

社内情報系システムの大部分をWebシステムで刷新、

大幅なコスト削減と開発スピードアップを実現

■2003年、株式会社トーラスを設立

■登記簿を集約したビックデータを構築

不動産ビックデータ、AIを元にしたマーケティング支援

■ MIT-VF(マサチューセッツ工科大学)コンテストで受賞

■NY国連本部で不動産テックとSDGsについて

キーノートスピーチ

■日本不動産金融工学学会にてイノベーション賞を受賞

■MUFGデジタルアクセラレータにて準グランプリを受賞

■経済同友会会員

■東京大学、協力研究員

■情報経営イノベーション専門職大学、客員教授