今月は、コンテスト形式で2001~2020年のあいだ開催していたBPCC(ビジネスプランニングコンテスト&クリニック)第16回ファイナリスト、株式会社エムスクエア・ラボ(M2Labo)代表取締役CEO、加藤百合子さんにお話を伺います。

農業への思いが強くなり生まれた言葉「農業×ANY=HAPPY」

- 大場

- 加藤さんはM2Laboの創業者で代表取締役でもいらっしゃるということで、会社のミッションを教えていただけますか。

また、いろいろなインタビューを拝見すると、政府や自治体や、もちろん民間も含めて、様々なプロジェクトに携わっていらっしゃるようですが、特に今注力されていることはどんなことですか?

- 加藤

-

今は農業の事業をやっていますが、その前は技術者でした。

産業機械の研究開発などをして、子供が生まれて、いろいろ忙しくやっていました。

私は農学部を出ていましたので、 農業の課題などをいろいろ知るにつけ、現場で大変な課題を抱えているところを見過ごしながら、自分たちはロボットを作っているということに、なんだか環境破壊をしているみたいで、あまりしっくりこなくなっていきました。

そこで、「持続可能な社会を次世代へ」という、大きなミッションを掲げて、農業事業を始めました。

いろいろなチャンスをいろんな人たちからいただいて、そのチャンスを受け止めて、実行してきたということの積み重ねで今に至っています。

「農業×ANY=HAPPY」という言葉は、創業してから3年ぐらい経った2009年に、静岡で農業の人たちといろいろ活動する中でできたものです。

工業の方がもちろん収入がよかったですし、世界をまたにかけて仕事するようなことをしていたので、かっこいいし…みたいなことも思っていたのですが。

3年経った時に、DBJ女性起業大賞を受賞しまして、こんなに評価をいただけるし、自分としても農業に思いを強くしていきました。

農業に専念する理由を1つの言葉にしておこうと思い、私数学は好きなので「農業×ANY=HAPPY」という方程式がしっくり来ました。

「農業×ANY=HAPPY」は、様々な社会的機能を掛け算し課題解決をし、そのプロセスを楽しみながらできたらいいなという意味も込めて、HAPPYと表現しています。

今インドにも進出していますが、この方程式だと世界中の人たちと共有できるので、本当に良い言語化ができたと思っています。

事業内容は、Mobile Moverというモビリティの農業ロボットを開発しています。

これはスズキ株式会社と一緒にやっています。

SV Laboというのはいろいろなことを試せる農場です。

生産力は全然ないのですが、Mobile Moverを試したり、いろいろなツールを試す場です。

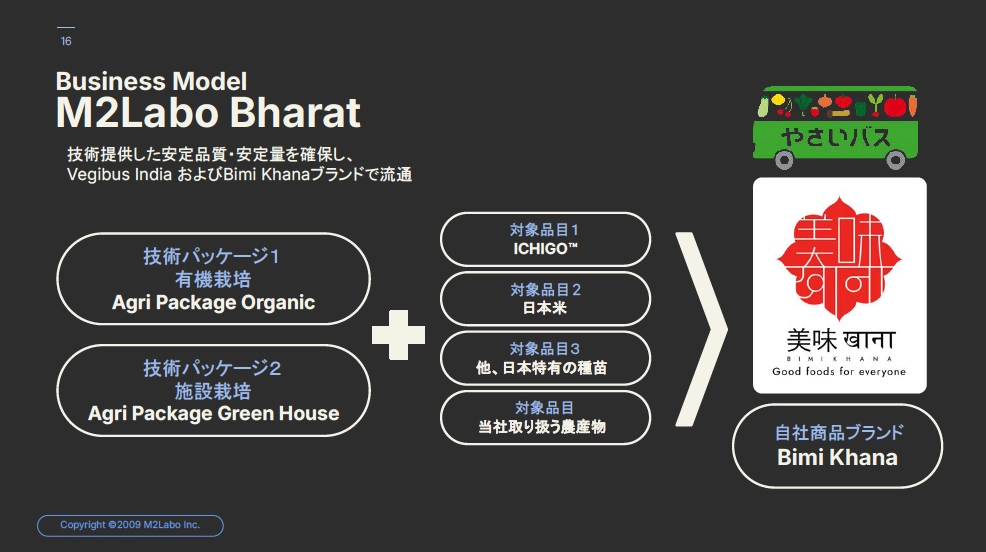

M2Labo Bharatは、インドのムンバイを拠点に操業しており、もう少しで1年経ちます。

やさいバスは、DBJ女性起業大賞を受賞し、そのプランがスピンアウトして株式会社化しました。

一番直近の事業が、やさいバス食堂で、これも別会社になっています。

これは地域事業として、地域の一般の方々に広くご出資いただいて運営しています。

よくある地域のスポーツチームみたいな感じですかね。

市民の方が株主になるような感じで、地域のチャレンジャーたちが集まるとか、クリエイターたちが集まれるような場所を作ろうということでそのような食堂になっています。

あとは行政関係です。

今、内閣府の知財や、科学技術イノベーションの委員などを務めていています。

日本の科学技術は、研究力が落ちていることをご存知ですか?

ダダ下がりしておりますが、それどうしたらいいのだと議論しています。

私は、研究者の生活の安定を支えてあげれば、研究者というものはずっと研究をしているので、シンプルな話じゃないかと思っているのですが、なんだか先生たちはいろいろと難しいことを言ってますね。

知財は本当に楽しくて、日本だとアニメや食などが、世界に名だたる知財なので、そこを構造化して、世界にきちっとPRする。

しかも関わっている人たちはお金にならなくてはいけない、そこをどうすればいいのかという話をしています。

私は公共の委員としては、この知財が一番面白いと思っています。 クリエイティブで。

- 大場

- さきほどのお話で、「見過ごせなかった」とのことですが、見過ごすことも多分できたと思うんです。

それを敢えてやろうと思われた、きっかけみたいなことはあったのですか?

- 加藤

- 大したきっかけでもないんですけど、農業事業を静岡大学の農学部で、農業経営者さんたちを、もうちょっとビジネスマンにしようみたいな企業の寄付講座が開かれて、それを受講させてもらったことがあります。

その時は、まだ工業の仕事をしてたのですが、週に1回、半年間通い、その時に農業の人たちと初めて真剣に話してみたんです。

そうしたら、農家の人たちは、あまりにも閉ざされた状況だったんです。

静岡県や静岡市から出たことがないとか、そんなレベルの閉ざされ感だったんですよね。

これで「困った、困った」って言われても、困ったなと思ってね。

それで、まずはやれるところから…と思い、最初は週末起業のような感じで、普段は工業の仕事をやりつつ、土日でできるところから少しずつ農業事業をやり始めました。

100%農業に突っ込んだのは、DBJ女性起業大賞をとったときからです。

- 大場

- いいきっかけでしたね。

- 加藤

- シンデレラストーリーっていつも言ってるんですけどね。

東京からこの田舎までテレビ局なども来て。

気候変動、人手不足、物流費などの高騰…課題が山積みの農業

- 大場

- 加藤さんが今考えていらっしゃる農業の課題とはなんでしょうか。

予算も含めて。

- 加藤

- やはり農作業者が少ないというのは、もう決定的な課題だと思いますね。

あとは、気候変動の激しさ、もうどうにもならないんですけど。

人手不足に紐づいて農作業者が激減しているのですが、しかし農業経営者はそんな減ってないと思うんですね。

- 大場

- 手を動かして実際にやる人の人数が今激減しているのですね。

- 加藤

- そうなんです、外国人に頼っています。

2つ目は人手不足による物流費などの高騰ですね。

生産原価はガンガン上がっているし、人はいないし。

だけど、野菜の値段はそのままなので、事業として成り立たないというのが一番の課題ですかね。

- 大場

- 私は、野菜はあまり値段が上がってないと思うのですが。

実家が兼業農家をやっている知り合いは、高齢化になっていて、継ぐ人がいないし、年老いた両親がやってるから、届く野菜も数もどんどん少なくなり、種類も減っているみたいな話をしていました。

今の話はスモールワールドですけど、それが日本全体に、というようなイメージなんですか?

- 加藤

- まあ日本全体ですね。

人口も減っているので、自給率はそんなに下がってないでしょうって言われることもあるのですが。

でも米騒動で明らかですよね。

なので、もう本当に急激に減っていると思いますね。

美味しい食事は多様な食材で成り立つので、そこが成り立たなくなるのではないかという危機感はだいぶありますね。

今すでに果物とか高付加価値商材は、A品は海外に行き、B品が日本で売られる。

大げさに言うと、こんな構造にもうなっている。

- 大場

- それは儲かるからですか?

- 加藤

- そうなんです。10年前くらいはまだ円高だったし、日本もまだ耐え忍ぶことができたというか。

そこまで物価の価格差もなかったので、日本で売ったほうが手取りが良かったですね。

農家さんが一生懸命内需で売ろうとしていましたが、海外の方が物価が上がり、海外の方が高く買う。

日本は「いいものを高く買う」という文化があまりないので、大きなパイにならない。

農家さんの手取りは、海外に出した方が断然高くなっています。

あっという間ですね…この状況がこんなに早く来ると思わなかったのですが。

- 大場

- 農業者が少なくてコストも上がっていても儲からないというロジックから、儲かる方に今シフトしようとしている感じが、日本の農業の現状ですか?

- 加藤

- 二極化していて、大きくしたい人はそんな感じですね。

兼業で小さく、先祖から譲り受けた農地を守ろうという人たちは、どうにか国内で捌く。

そこがだぶつくと価格が上がらないとか、その人たちがあまりビジネスマインドで考えないので価格が上がりづらい構造になってる、というのはありますね。

農業用のロボット、SUZUK Mobile Mover

- 大場

- さきほど、SUZUKIと共同で車を開発されているとおっしゃってたと思うんですけど、ここは課題の農業者が少ないというところの補完をされようとしている感じですか?

- 加藤

- そうですね、まだ開発中なのに大きい農家さんからは既に受注をいただいたりしています。それに夏は人間が作業する環境じゃないですね。

長野が静岡よりも昼間は温度が高くなったりもする、そんな気象条件なので。

昼間に作業したら、本当に人の命に関わります。

うちでも、7時から9時…せめて10時までの作業にして、一旦休憩か内勤に入ってもらい、夕方に作業を再開するかどうかは要検討…みたいな感じですね。

もう無理です、人間技ではちょっと無理です。

- 大場

- 確かに持続可能な世界に、今なっていないかもしれないですね。

このSUZUK Mobile Moverの開発が始まったきっかけみたいなのはあるんですか?

- 加藤

- 本格的に始まったのは2年前なんですけど、5〜6年前からちょこちょことやっていました。

SUZUKIが電動車椅子を作っていたことがあったのですが、それは打ち切りになってしまったものの、その車体がすごく良かったんです。

農業でいろいろなことに使えるのではないかと思いました。

私は一時期、SUZUKIの社外役員もやったのですが、その前から農業で

使えないかと一緒に研究はしてたんですね。

いい車体だねなんて言いながら。

ただやはり日本でものづくりでスタートアップをするのは、ものすごく大変なので、足踏みしていたんです。

SUZUKIの役員の人たちといろいろ話し合っていき、集中して人が住む世界ではなくなっていく中で、人が乗る大きい車体ではなく、小さい車体、モビリティは、絶対受けると思っていました。

そんな話を役員の人たちとしていましたが、まあよくある話で、 役員は前向きでも、大きな組織の現場に降りていくといままでの延長線上しか見えていない。

役員だからって役員室からなにか言っていてもこれは何も始まらんなと思って「私は実業家なのでちょっと役員はやめて、これやります」って言いました。

- 大場

- もうじゃあ飛び出て作ってやろうっていうことで始められたんですね。

- 大野

- SUZUKIから出資を受けて、M2Laboでやっているんですか?

- 加藤

- そうなんです。

SUZUKIが車体を作るで、その車体を私たちは農業用のロボットにするという役割分担です。

- 大場

- ゆくゆくはどういう活躍をなさるのでしょうか。

インドも含めて広がっていくのかもしれないですけど、どういうふうにストーリーを描いていらっしゃるんですか?

- 加藤

- ロボットですか?

ロボットはマルチワークモビリティで、車体は一つですが、上につけるアタッチメントを変えることで、草刈り機になったり、農薬散布機になったり、マルチワークになっています。

車体は共通で、必要なモジュールだけ買ってもらえればいいよと。

レゴブロックみたいな感じですかね。

なるべく安くしないと農家さんが買えないので、そこを一番意識していて、だから既製品をなるべく使いたいのです。

0から開発していると、開発費を乗せていったら、もうどんどん値段が上がっちゃうので。

- 大場

- これはゆくゆくインドのビジネスにも展開されようとされているんですか?

- 加藤

- そうですね。 もちろんインドでもヒアリングはずっとしていて、かなり需要がありそうです。

インドもすごく大きな農業経営者がいて、手作業なので作業員を何百人も雇っているのですが、マネジメントがとても大変なんですって。

いいかどうかは別としても、作業員側も、別の仕事に就いた方が給料はいいそうです。

今、経済が発展してますので。

農業経営者さんたちは、ロボットを導入して、採用する人数を減らし、作業人には違う仕事に行ってもらうということができるので、それでロボットが欲しいというのはあります。

日本とインドはデコボコ名コンビ 日本の技術でインドに「農協」をつくる

- 大場

- 日本の農業には課題があるとおっしゃっていましたけど、インドに対してはどんなことをされているのでしょうか?

コンサルティングですか?

- 加藤

-

これもSUZUKIのご縁で、ちょっとインドの農業が大変だから見てきてと言われて行ったんです。

しかしインドは、おなかを壊すとか汚いとか…そんなイメージを引っ提げながら行ったのですけど、なんてことはなくて。

とても農地が広いですね。

インドと日本の農地面積も、生産額も大変な差があります。

人口はご承知の通り。

平均年齢も大きく違います。

施設栽培、有機栽培などのインド市場は、ざっくり計算してみるだけでも結構な金額がありますね。

日本だとゼロが2つぐらい違っちゃってる。

施設栽培は今、政府も補助を出していますので、これから更に大きくなります。

桁がちょっと違うだけで、倍々倍になっていくって感じ。

そういう意味では本当に桁違いにインドはマーケットが大きい。

その割にまだ持続可能な農業、技術というのが全然できてなくて。

いわゆる土づくりとかですね。

施設栽培より、露地栽培が多いのに、そこの土を大切にしてない。

日本だと例えば田んぼは、わらや雑草などを畑にすき込んで、次の肥料にするのですが、インドは焼いちゃうんですね。

刈ったり、すき込んだりする機械も手間もないので、ただただ焼いて処理してしまう。

栄養分になり得る素材が土に戻らずに、ただ炭素になる。

本当にマーケットは大きいけれど、技術が必要です。

日本はマーケットは小さいけど、技術はあるという国なので、これはちょうどデコボココンビだなと思ってですね。

ですので、有機栽培の日本パッケージを作ります。

日本の種屋さんたちはすごいプロフェッショナルで、いい品質の種を持っているので、これを日本ブランドとして引っ提げて、栽培技術も突っ込んで、インドの人たちと一緒に美味しいものを作るという。

もう農協そのものをインドで作るというのを今始めています。

- 大場

- 壮大だけどなんか面白そうですね。すごくすてきです。

- 加藤

- 今も、うちの日本のメンバーがむこうに行ってます。

インドの人たちは本当にノリがいいので、日本みたいに「うーん、ああそうかもしれないけど…それはまた来年か…2年後かな…」みたいなことはないんですね。

「いつ納品してほしいの?」と聞くと「昨日だよ」というのが決まり文句で(笑)

彼らは時間は守らないんですけどね。

だけど、マインドとしては積極的に向かっていくので最後は到達する、みたいな感じです。

- 大場

- 日本の農業がすごいというイメージはあるのですが、今おっしゃったように、有機がとか土をとか、そういうのは多分一般国民は全然わかっていない気がします。

- 加藤

- インドは日本より簡単なんです。

気象条件もいいし、平らだし。

- 大場

- 山あり谷ありとか、雨ばっかりとかじゃないってことですか?

- 加藤

- インドにも雨ばかりとか、乾燥ばっかりみたいな時期もありますが、日本みたいに冬はマイナス何度、夏は40度みたいなのはないんですよ。

多少波あるものの、まあ緩やか。

風もそこまで吹く場所ないはないので。

インドは地形が平らだから。

ミネラルもたくさんある。

日本ってリン鉱石ってないんですけど、インドはリン鉱石そのものが取れるで。

リンは大事なんです。

そういうものも全部揃ってるんですよ。

そういう意味では簡単です。

日本で栽培するのは本当に難しい。

インドは農業の巨大なハブ

- 大場

- 日本の技術を持っていったり、やり方を持っていくと、それだけ生産量が上がるということなんですね。

逆に日本はどうしていこうみたいなものはあるんですか?

- 加藤

- 一方向でODAなどでやってあげるよりも、双方向に楽しくないと、ビジネス的にも続かないじゃないですか。

SUZUKIが参考になるのは、日本が開発して、それをライセンスとしてインドに渡して、生産をインドがするというのをやってきたんですよね。

日本の農業技術はまだ全然インドに入ってないので、きちっとライセンスして、インドでOEMで製造を開始するとか。

インドでは安く作れるので。

日本だともう作れないんです。

そもそも人もいなくて、工場も成り立たなくなっている。

それに、インドからは第三国へたくさん輸出できるんですよ。

日本企業がシンガポールなどに、金融上進出することは多くあったと思いますが、 農業のビジネスはインドがハブの一つですね。

インドを拠点に、インドからアフリカに、オーストラリアに…もうマーケットがすごいビッグなんです。

インドというまだ途上の地できちっとビジネスを築き上げれば、そこから世界中にビジネスできるんです。

知財やライセンスで儲けるのもあるし、配当で儲けるのもあるし。

きちっと農業ビジネスとして、日本の会社が利益を得る。

日本にいながらにして。

自動車産業とかと、やってることは一緒です。

- 大場

- それを農業に生かそうとされているのですね。

- 加藤

- そういったことをやってなかったのですよね。

ODAでインドにお金が渡っているのですが、たくさんいろいろな企業が来て、ODAで高価な大きな施設栽培のデモファームとか作ってきたのですが、そんなすごいもの建てちゃったって、誰も作れないじゃないですか。

運用する人がインド人になった途端に、それ止まりますよねっていう。

日本人がやる前提のプロセスで実行してしまうので。

文化が違うので、プロセスに対する「守らなきゃ」みたいな気持ちの強さが全然違うから。

インドに合ったパッケージにしなきゃいけない。

日本ってだんだん劣化しているとはいえ、文化的に、ゴミが落ちてないことに始まり、審美眼というかきれいなことに対する厳しさを、すごく持ってるんですよね。

細かいところがきっちりしてないと気が済まない人たちが全体的に多いですが、日本以外にはそんな国民性はなかなかないですよね。

そこを少しずつ教えながら、完璧にはできないかもしれないですが、やれる範囲でステップアップしてってもらい、10年後にようやく今の日本に追いつくようなことがあり得るかもしれない。

SUZUKIがインドで40年。

インドで作った車を逆輸入してすごくヒットしてるんです、40年かけてようやくです。

それでもインド産のものはなんとなく、いろいろな細かいところが「うん?」と思うところがあります。

- 大場

- インドとはまた違う、そういう可能性がある国とか、デコボコでマッチする国、つまり次のプランとかあるんですか?まずはインドみたいな。

- 加藤

- まずはインドですね。インドって合衆国並みで。28州あるのかな。

気象条件も全く違うんですね。

本当にちょっと移動するのも飛行機移動なので、アメリカと本当に似てますかね。

そういう意味では東海岸と西海岸は全然違う国です。

言葉も通じませんって言ってました、インド人が(笑)

気の合う国と、自給率の共有

- 大場

- 多種多様なんですね。

- 加藤

- ですね。 まあ本当に面白いですね。

なんとなく気が合うというか。 農業事業だからだと思いますが、同じような土台に乗ってるなと思うのは、主食の1つが米で。

多神教って自然の神様がたくさんいますが、その辺もお互い違和感がないです。

一神教の人たちの場合は、自然を制圧しようする意識があるので、農業もそんな思想の上に成り立っていて、全部人工的に徹底的にコントロールしようとします。

しかし、日本はそうではないんですよね。

なんとか自然を懐柔しながら、なんとか持続させてほしい、そういう考え方の農業技術なんですよね。

そこはインドの人たちにも理解されやすいのでしょう。

例えば、オランダ人に言っても「なんでそんなまどろっこしいことをしてるんだ?」「熱波が来るなら熱に強い品種改良しようぜ」で終わり。

日本の人たちは「この品種、美味しかったよねー」と言って、何十年も前の品種だけど、なんとか気象が変わっていく中でも栽培できるように、毎年工夫していくんですよね。

この違いは相当大きくて。

- 大場

- 今からの日本の農業の活路って、農作物を育てるというよりも、そのノウハウを持っていくで、特にアジアとか、そういう思想が似ている地域の自給率を上げるとか、生産性を上げるとか、そこにもっていくようなイメージですか?

- 加藤

- そうですね。

ですから農業技術を引っ提げて外に出て行けばいいのです。

農業経営者が、日本の土地に縛られる必要はないと私は思っています。

日本の条件がすごく難しいので、そこで鍛えた技術を持って外へ。

日本は研究開発拠点として考えて、美味しいものを日本の人たちに提供し、インドの人たちには日本人が指導したインドの農園で彼らが作ったものを食べる。

効率もいいですよね、運ばなくていい。

昔は戦争で土地を奪っていたようなことも、もっと平和的な技術供与や技術交換とか、Give and Takeで、日本が作れないものを、インドと協調して作るとか。

米や小麦が日本からなくなっても、日本人が指導してインドでたくさん作り、 どんなことがあってもそれが運ばれてくるとか。

そういう気の合う国と、自給率の共有みたいなことも含めてできるといいと思うんですよね。

インド国内で使い切れない知恵を日本へ

- 大場

- さきほど研究者が日本でどんどん減っているっておっしゃっていましたが、農業研究所構想をもしやるとすると、そこの課題をどうやって解決していくのがいいんでしょうかね。

- 加藤

- インドでもどこの国でもいいのですが、日本の大学に優秀な外国人をもっと招聘すればいいのではないでしょうか。

日本は人口がとにかく減っちゃってるんで、これはかなわないですよ。

人口が多い経済発展しているところはもうイケイケGO GOなので、そこに物理的に数字で勝というのは相当大変です。

インドには優秀な人たちが多くいますが、インド国内だとその知恵を使い切れないんです。

だからアメリカとかいろいろなところに行くのですが、アメリカは今とても人気のない国になっているんで。

日本に行きたいという人もたくさんいるんで、今がチャンスです。

専門性が合うところをどんどん交換すればいいと思いますよね。

日本の学生も向こうに行くし、向こうの学生もこちらに来る。

- 大場

- ちょっと脱線しますが、うち父が研究者だったんです。

いかに研究費を取ってくるかというところが結構なミッションになってしまい、本当に自分の研究、やりたい研究に専念できる環境ではないのが、日本の大学です。

そこを企業が融資するのか、 国が融資するのか、ちゃんと研究できる環境を整えることは、国策としてとても必要なのではないでしょうか。

- 加藤

- 大事ですよね。

日本は「研究なんか金にならないじゃん」って言っちゃった時期があるんで。

基本研究は金になるのかと言っていた時期が結構長かったのではないですかね。

エンジニアが強かったというのもあるのでしょう。

- 大場

- ちょっとずつ変えていかなきゃいけないってことですね。

ビジネスプランニングクリニック&コンテストの応募

- 大場

- 大場 MIT-VFJのビジネスプランニングクリニック&コンテスト(BPCC)16回のファイナリストでいらっしゃいますが、応募されたきっかけと、そこからどのようにビジネスが発展されたか、というところを教えていただけますか?

- 加藤

- 人口減少と気候変動で、ゆくゆくはロボットが必要になることは目に見えているけど、小さい会社がどうやったらそれができるのか。

社団みたいな作り方をして、攻める人たちのプラットホームみたいなのを作ろうかと応募したと思うんですけど。

それは全然形にはならなかったのですが、今こうやってM2Labo本体がやるようになったということですかね。

いや、すごい難しいですよ、農協がやればいいみたいなことをやってるので。

そういうプラットフォーフォーム的なことは、どうやったらできるんだろうかと。

戦後の米の配給なども含めて生産調整をするというのも含めて、国策として農業組織を立ち上げたのが農協で。

私は本当に、その機能、構造上、完璧な組織だと思っています。

でも運用がいいとは思わない

あとはまあほんと高齢化ですね。

なのでインドに持っていっちゃうんですね。

「日本でやってももうできないけど、インドだったらできるので、0から作ります」と言うと、すごくJICAの人も喜んでくれました。

「インドに来る意味が明快だね!」と言ってました。

- 大場

- 国が変わらないと、という課題はずっとあるということですね。

- 加藤

- いくらビジネスモデルで検討しても、どうにも日本ではうまくいきそうにない。

でもインドだったらフルパッケージを0から作れるという、そんな感じです。

- 大場

- BPCCの応募のきっかけみたいなのは何があったのですか?

- 加藤

- 大野さんにおすすめされて。

やはり壁打ちって本当に大事だと思うので。

蛇岩さんという中小企業診断士の方で、今は自分のご実家の近くで富良野にいらっしゃって北海道で農業事業を始めてますが、そういう仲間もいて、付き合ってくれる仲間もいて、一緒に皆さんのきっつい壁打ちを受けたということです。

- 大場

- その壁打ちでビジネスはどんなふうに変わったんですか?

- 加藤

- 最初の企画って、私の悪い癖ですけど、研究者的になっていて。

1個1個のステークホルダーは、何をメリットとしてどう払うんだと…矢印の図を書くじゃないですか。

あれがめちゃくちゃ複雑になっちゃうんですね。

研究者って理想を掲げて「ついてこい」みたいなモデルを考えがちで。

「5年後、10年後にこういう社会が来ると分かっているのだから、こうだよ」と自分が考え得るモデルを出したところで、そこに今の時点でどういう具体的なステークホルダーがいて、ユーザーがいて、どうGive and Takeするのかというのを、1個1個解きほぐしていく…というのが、面倒くさくなっちゃうんですよね。

それを1つ1つ解きほぐした1泊2日(メンタリング合宿)という感じですね。

全然違うものになったというのを覚えてますね。

- 大野

- 結構、鈴木啓明さん(元MIT-VFJ理事、故人)からしごかれたりしませんでしたか?

- 加藤

- そうそう! あともう1人三菱化成の磯谷さん。

細かいとこ、突っ込んでくるんですよ。

「そんなのいいじゃん」なんて思いましたけど(笑)

そこがやはり大事な部分だったりして、そこを変えるだけで全体を見直さなければならなくなったり、そういうのはすごく勉強になります。

- 大野

- 私から見ると、加藤さんがよくお付き合いくださったなあという感じがします。

外食業から小売業への転換で乗り越えたコロナ禍

- 加藤

- あ、本当ですか?

いやいや、もう本当に雑ですよね。

いつも反省してるんですけど。

今Mobile Moverの開発をしていますが、反省の上に事業開発しているので、まだベターに進められてるかなあと。

でもやはりその癖は残っちゃいますかね。

「なんかいいじゃん、これって。そうなるよ」って(笑)

でも、社員が増えていく中で、そんな見せ方では、社員には全然ブレイクダウンしてていかない。

1個1個解きほぐして表現していかないと。 みんなは 「加藤さんどっかの世界に行ったね」みたいな(笑)

DBJの大賞を取った時は、社会構造が分散型社会になるとは、まだ見えていませんでした。

その後農家さんといろいろお付き合いをして、7〜8年前にやさいバスを立ち上げるときには、分散型社会になるんだという前提でシステム構造を決めたんです。

そうしたらコロナがやってきて、本当にみんなが分散型だと言い始めた。

やさいバスもコロナでの痛手がひどかったですが、でも広がったのはコロナがあったから。

分散型社会は、10年後に来るかなと思ったのが、5年前倒しでやってきました。

- 大場

- 先取りしましたね。

- 加藤

- 結果的にはね。大変ですけどね。

本当にコロナで死ぬかと思いましたからね、事業内容が外食向けだったので。

本当に売り上げ落ちて「これどうなるんだ?」となって大変でした。

- 大場

- どのように乗り越えられたんですか?

- 加藤

- DBJ(日本政策投資銀行)の経済学者の鍋山さんという方と時々情報交換をしていて、2020年の2月に初めてコロナ禍が始まったときに「これはどれくらい続くんですか?」とメッセンジャーで質問を投げたら、「100年前の時は2〜3年続いたよ」と返信が来たんです。

これは外食に固執してたら潰れちゃうんで、そこからはもう小売業に転換です。

そこから小売業に営業を振り向けました。

それで今外食向けはほぼやってなくて、小売業さんたちと一緒にやって、まあなんとか継続できたんですけど、

外食に向き合ってたスタートアップは軒並みなくなっちゃいましたね。

ええ、ラッキーでした。

商売人は商売の失敗ネタこそ言いふらす

- 大場

- 加藤さんの話を聞いてると、問題なり課題を見つけると、ご自分で何をしようかと動かれているような。

そこからチャンスが生まれて、新しいことにチャレンジされたりしているように感じられるのですが、そうなったきっかけはありますか?

- 加藤

- どうですかね?

まあ、商売してる家庭で育っているので、失敗を人に言うことをあまり気にしないし、むしろ失敗こそ言いふらします、 冗談も含めて。

商売のちょっとした失敗ネタとか、10年たってもでも20年たっても話題に出てくるので(笑)

生きてるんだし、人間だし、まあ失敗もするよね、という、そんなコミュニティの中にいるので。

まあ商人ってね、かっこ悪くてなんぼというか、かっこつけたら商売にならないので。

商売人の親たちを見て育ったので「てへ」って言って、なんとかこなしてくという(笑)

「そんなのは『テヘペロ』で行っておいで」と社員にも言うのですが、「どこで『テヘペロ』するんですか?みたいな(笑)

まあタヌキですよね。よくタヌキになれって言うじゃないですか。

それは親から感覚的に教わってますね。

チャレンジは、もうやめようと何度も思うんですよ、もう本当にこんなに新しい事業は苦しくてこれ以上は絶対できないって、毎回思うんです。

もう絶対新しいことはしないと去年の今頃は思ってた。

でも、その後にやさいバス食堂が立ち上がっちゃったし、インドの会社も立ち上げちゃったし。

- 大野

- 加藤さんは、いつもでも好奇心があって、そして世の中に対して怒っていて、Facebookでもいつも怒っているんだけど。

かといって何にもしないで文句ばかり言って怒ってる人たちとは全く違う。

「また百合子さん怒ってるぞ! やれやれ! 」という感じがしますよ。

- 加藤

- 笑、そんな感じですね。

高度成長期インドのM2Labo Bharatが親会社になる未来

- 加藤

- インドは面白いですが、なんかもうちゃんとやらないんです。

ゴミだけでも全部拾って帰れと。

本当に優秀な人ですら、日頃の習慣なのでやはりゴミをその辺りに捨てちゃうんですよ。

会議の後にお菓子が出るのですが、汚いんですよ、ゴミやティッシュが机の上に置き去りで。

少なくとも退くときは、M2Laboとして、きちっとゴミをまとめて帰ろうと。

- 大場

- 今後のご自身の課題と、これからどういうことにチャレンジされようとされているのかを、まとめて教えていただけるでしょうか。

- 加藤

- まだ仕掛けている事業も結構多いので、1つやはりMobile Moverをこの11月に小ロットでローンチする予定で、そこが大丈夫か?と思っているところです。

インド事業は多分何をやってもまだ売れるので、ほんと日本の高度成長期と一緒ですね。

ビジネスの立ち上がりとしては、大きな課題はあまりなさそうです。

インド事業が多分大きくなると思ってます。

今はM2Laboジャパンが親で、M2Labo Bharatが子会社なんですね。

しかし、M2Labo Bharatの方が親会社になるということが、多分すぐに来るかと思ってます。

理由は、インドの方が資金調達がすごくしやすいというのと、高度成長期なので拡大しやすいです。

英語圏なので、イスラエルとかアメリカとかいろいろな人たちへのアクセスが、日本とは違い、格段にやりやすい。

皆さんの情報共有が本当に瞬時にできます。

- 大野

- M2Labo Bharatはジョイントベンチャーなんですか?

- 加藤

- 今はM2Labo Japanの100%子会社です。

各国から「金を出すから一緒にやろうよ」と様々な話がどんどん来ます。

日本に「インドはこんなに面白いんだ」と言っても、「でも農業だし…」という人たちが多くて、ノリが悪い。

SUZUKIくらいですよ、共感してくれるのは。

インドのことを分かりきってるので、SUZUKIはこの事業の可能性がバカでかいことはわかってるんですけど。

それ以外の人たちは全然わかんないですよね。

インドに近しい中東の人やアメリカの人は、もうよくわかってるので、お金を出す出すって言ってきているのですが、日本でそういう方と出会ったことはないですね。

「なんでインドなんですか」と、金融の人ですらそうですからね、もうって感じです。

起業家へのメッセージ

- 大場

- 最後に起業を考えている方とか、結果の起業家の方に向けて、メッセージがあったらお願いします。

- 加藤

- なんでもやってみたらいいんじゃないですかね。

- 大場

- やってみなされと、ですね。

- 加藤

- ただし資金リスクには注意が必要です。

私がこれだけいろいろやってはいるものの、Mobile Moverの話もそうですけど、バッグに大きいところがつかなかったらできない事業は結構あります。

日本はお金の集まりも本当に悪い。

そういう意味ではやはり日本だと大企業と連携しないと難しい。

しかも、初期にお金がかかる事業も難しいと思うので、取れるリスクと、やることのバランスを取りながらやらないと、日本での起業は本当に大変だと思いますね。

ですからそこまでおすすめはしないですね。

「やってみなはれ」というものの、やってみる方法として、あまりリスキーな方法はおすすめしないです。

チャンスが来たらドンってやればいいという感じですかね。

- 大場

- 肝に銘じておきます。

本日は大変貴重なお話をありがとうございました。

加藤 百合子(かとう・ゆりこ) 氏 プロフィール

株式会社エムスクエア・ラボ(M2Labo)

代表取締役CEO

1974年生まれ。千葉県出身。慶應義塾女子高校を経て、東京大学農学部卒業。英国Cranfield Universityで修士号を取得後、米国でNASAのプロジェクトに参画、農業工学分野の研究に携わる。帰国後は民間企業で半導体や産業用機械の研究開発に携わっていたが、結婚を機に移住した静岡で子育てをする中で、改めて農業の魅力に気付き、2009年エムスクエア・ラボを設立。

持続可能な社会を目指し、迷いながらも、地域や社員と一緒にブレることなく進んでいきたい。専門分野は、地域事業開発、農業ロボット、数値解析。

聞き手 大野一美

MIT-VFJ理事

▶プロフィールはこちら

聞き手 大場さおり

NTTドコモに新卒入社後、コーポレートブランディング、コーボレートコミュニケーションの分野に長らく従事。

展示会等のイベント、広告制作、ドコモ未来フィールドの立ち上げ等対外発信戦略の立案と実行を担う。

2025年より兼業でMIT-VFJ広報を担当。

「未来を担う人々が日本、さらにグローバルへ羽ばたいていけるように」「日本のビジネスや伝統文化などの良さを海外・国内と広く広める」を自らのmissionととらえ、ファイナリストやMIT-VFJの情報発信を担う。